昨今「子どもの読解力が低下してきている」などという話をよく耳にしますが、読解力を含め”情報を読み取る力”や”言葉で表現する力”等のいわゆる『国語力』は、今後ますます求められるようになっていきます。

この記事では、小学校低学年のお子さんが『国語力』を伸ばすのにおすすめのドリル・問題集をまとめてご紹介しています。

【読解力をつける】小学校低学年向けおすすめのドリル・問題集

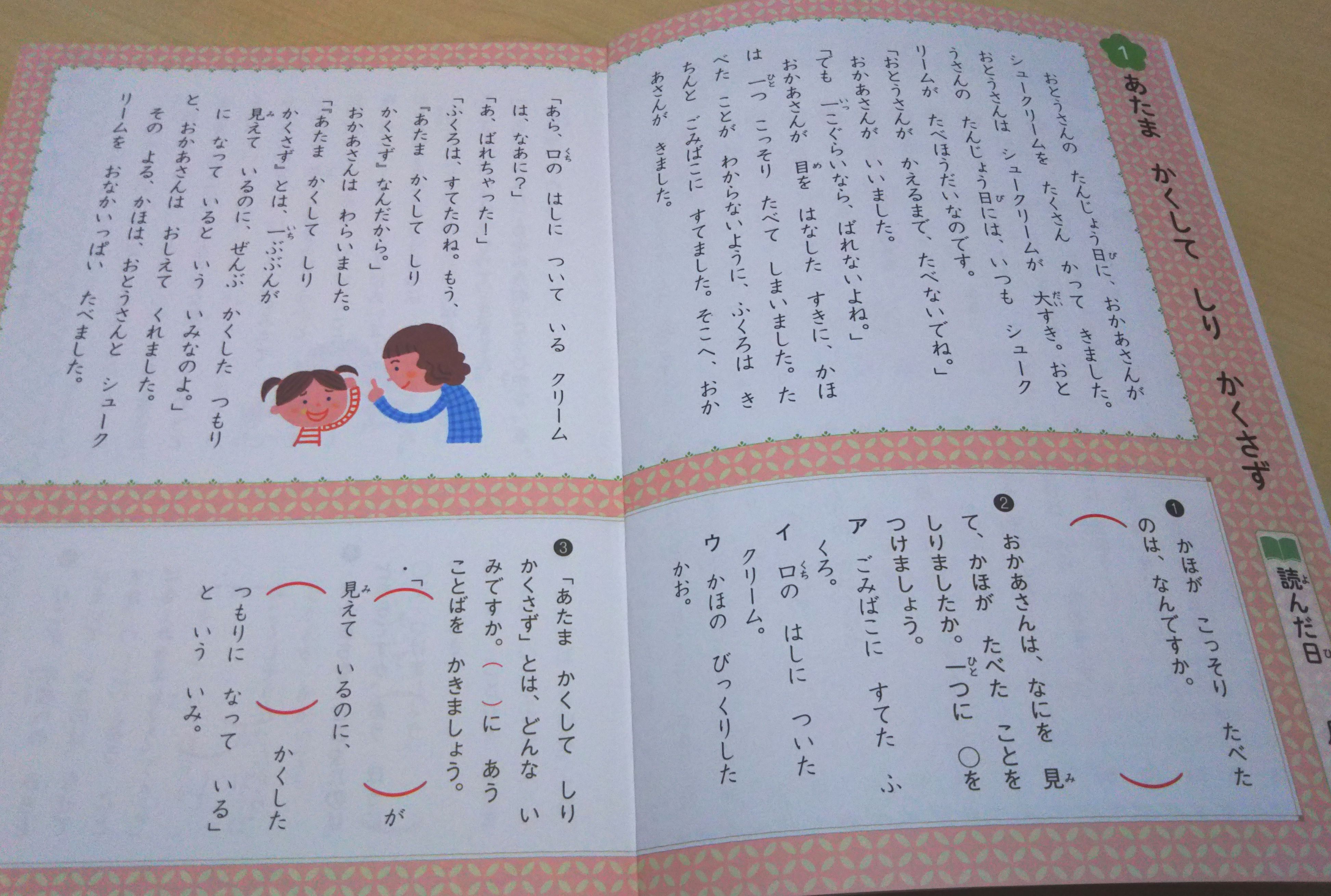

「おはなしドリル」シリーズ

読解力をつけるいちばんの方法として真っ先に浮かぶのが「読書」。

「とはいえウチの子は本嫌いで全然読まなくて・・・」という場合にオススメなのが『おはなしドリル』シリーズ。

オールカラーで、見開き2ページの上段に1つのお話と、下段に3〜4問程度の読解問題で構成されています。

本がニガテな子でも負担なく読める見開き2ページの短いお話で

文章を読むことに慣れる

→本の面白さを知る

→読書の習慣ができる

→読解力がつく

というサイクルを生むのが目的になります。

また、本嫌いな子どもを本好きにするには、子どもの興味・関心のあるジャンルをきっかけにするのがポイントとなりますが・・・

『おはなしドリル』シリーズでは人文系から地理・生物・化学系まで幅広いジャンルが出版されているので、子どもの興味あるテーマが見つかりやすいのもオススメのポイント。

*関連記事:読解力のない小学生に読書習慣を!本嫌いな子が読書習慣をつけるのにオススメの教材『おはなしドリル』シリーズ

「ウチの子は読解力がない・・・」とお悩みの、小学校低学年ママは多いと思います。 「読解力をアップするには読書がイチバン」とよく言われますが、お子さんが本嫌いな場合はどうしたら良いのでしょうか? こちらの記事では、本嫌いなお子さん[…]

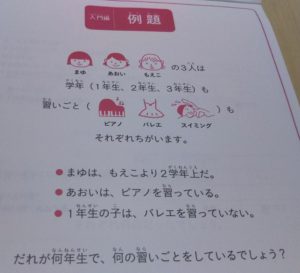

算数と国語を同時に伸ばすパズル

『算数と国語を同時に伸ばすパズル』は、

この例題のように、与えられた条件を読みとって整理し、答えを導き出す「推理パズル」の問題と、

条件に合う数字を当てはめていく「数字ブロック」の問題が、1問ずつ交互におさめられています。

見てわかる通り、いわゆる「文章読解」のためのドリルではありません。

このドリルでは条件を整理し、筋道だてて答えを導き出す論理的思考力をやしなうことが大きな目的となります。

文章を一言一句違わず正確に読み取らないと答えにたどり着けない問題を解くことで、自ずと文章を正確に読み取る精読力がついていくからです。

例えば以下のような文章から読み取れる事実を「言葉で書き出す」「図にかく」「表にする」など、工夫して整理していきます。

てつや・あおい・しゅんたの3人は、年れい(6才、7才、8才)も、ひろったクリの数(3こ、4こ、5こ)もそれぞれちがいます。

●いちばん多くひろったのは、8才の子ではありません。

●てつやは、しゅんたより1才年上。

●あおいのひろったクリの数は、1才年上のしゅんたより1こ多かった。

3人の年れいと、ひろったクリの数はそれぞれいくつでしょう?

文の内容を“なんとなく”読んだだけでは答えにたどり着けません。

本が好きなお子さんほど、文の流れが予想できてしまうため、問題文をちゃんと読まずに「雰囲気」「なんとなく」で読んでしまうということがありますが・・・

このドリルではそのような読み方では答えにたどり着けないようになっています。

「てにをは」までしっかり落とさず読んで関係性を理解し、問題を解いていくことで“精読力”をつけていきます。

*関連記事:『算数と国語を同時に伸ばすパズル』を小学生クラスに取り入れている3つの理由

『算数と国語を同時に伸ばすパズル』は、文章を正確に読み取って与えられた条件を整理し、筋道立てて答えを導き出す論理的思考力をやしなう推理パズルの教材。 どの教科にも必要な以下の3つの力を伸ばすことができるおススメのドリルです。 ①[…]

出口汪の日本語論理トレーニング~論理エンジンjr.

出口汪の日本語論理トレーニング 小学一年 応用編: 全学力を伸ばす基本ソフト 論理エンジンJr. (教育単行本)

『出口汪の日本語論理トレーニング~論理エンジンjr.』は、東進ハイスクール元祖カリスマ講師、出口汪(ひろし)先生が開発した学習メソッド『論理エンジン』の小学生版。

「国語はセンスではなく論理で解く教科」という持論のもと、国語力をつけるのに必要な日本語の構造と規則を、基礎から順を追って学ぶことができるようになっています。

また3年生以上の応用編では、公立中高一貫校適性検査や全国学力テスト、PISAの学力調査などでも出題が増えている、図や資料を読み取る問題も盛り込まれています。

すなわち

・文章や図表などから情報を読み取る力

・情報をもとに自分で考える力

・考えたことを文章で表現する力

といった、これからの時代に求められる「国語力」を意識した内容の問題も多く含まれているところもポイントです。

*関連記事:国語力の基礎=日本語のルールを学ぶドリル、出口汪の日本語論理トレーニング~論理エンジンjr.

国語はセンスや感覚がモノを言う教科、というイメージを持つ方は多いのではないでしょうか。 りんこ それだけに、お子さんにも「国語をどうやって教えたらいいかわからない」という声をよく聞きます。 「国語はセンスではなく論理で[…]

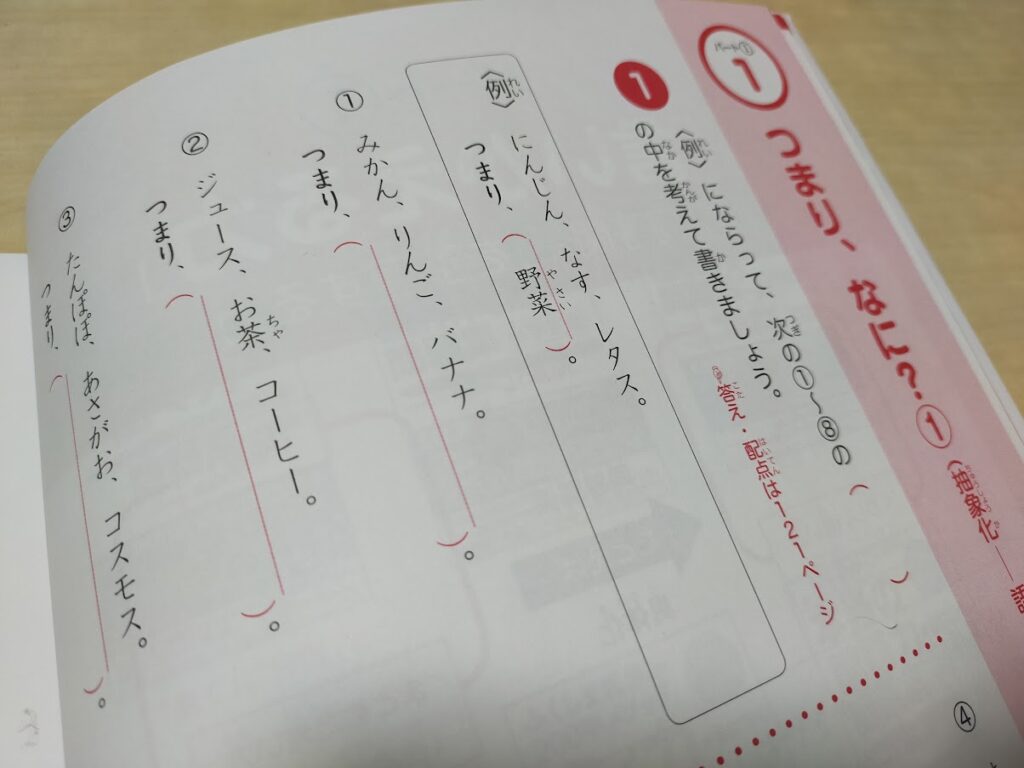

ふくしま式「本当の国語力」が身につく問題集 小学生版ベーシック

ふくしま式「本当の国語力」が身につく問題集[小学生版ベーシック]

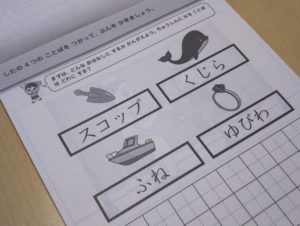

『ふくしま式「本当の国語力」が身につく問題集 小学生版ベーシック』は、「国語力とは論理的思考力である」という定義のもと「ふくしま国語塾」を主宰、また多数の著書や問題集を出版されている福嶋 隆史先生の問題集。

論理的思考力とは「バラバラの考えや答えを整理(関係づけ)して誰かに伝える力」のことで、その力は以下の3つ(=3つの国語力)に集約されます。

ふくしま式「3つの国語力」

①言いかえる力(同等関係整理力)

一見バラバラに見えるものの中に「共通点」を見つけ出し、整理する力。「抽象化」と「具体化」の力

➁くらべる力(対比関係整理力)

一見バラバラに見えるものの中に「対比関係」を見つけ出し、整理する力。

③たどる力(因果関係整理力)

一見バラバラに見えるものの「因果関係」(原因と結果)を見つけ出し、整理する力。

『ふくしま式「本当の国語力」が身につく問題集 小学生版ベーシック』は、この3つの力を身につける最初のスタートラインとして、主に小学校1~3年生が対象。

3つの国語力のトレーニングという本質的な構造はそのままに、小学校低学年が取り組みやすいよう工夫されています。

長文読解のような複雑な問題はゼロに等しく、短い語句・文・文章を組み立てるシンプルな問題がほとんど。

且つ、文章の中であつかう題材も、小さな子にとって身近なものが取り上げられています。

*関連記事:『ふくしま式「本当の国語力」が身につく問題集 小学生版ベーシック』で3つの国語力を身につける

『ふくしま式「本当の国語力」が身につく問題集 小学生版ベーシック』は、「国語力とは論理的思考力である」という定義のもと「ふくしま国語塾」を主宰、また多数の著書や問題集を出版されている福嶋 隆史先生の問題集。 「ふくしま式」に最初に取り[…]

【語彙を増やす】小学校低学年向けおすすめドリル・問題集

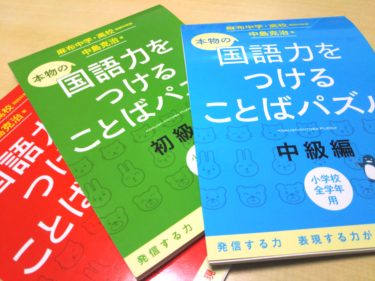

本物の国語力をつけることばパズル

麻布中学校・高等学校の国語の先生が作った『本物の国語力をつけることばパズル』は、小学生の間に身につけてほしい語彙・表現を学び、実際に使いこなせるようにすることが目的のドリル。

問題そのものも“お勉強”っぽくなくクイズのような感じなので、遊び感覚で取り組めるのも特徴です。

このドリルの大きな目的は”語彙を増やすこと”ですが・・・

言葉やその意味を知識としてインプットしたとしても、実際に正しい状況や文脈で使えなくては、本当に知っていることにはなりません。

このドリルでは、例文や問題の題材に日常生活でよくある場面を取り上げているので状況がイメージがしやすくなっています。

その言葉をどんなときに使うかを自分の体験に近づけて考えることで、単に「知っている」言葉から、実際に「使える」言葉にしていきます。

*関連記事:小学生におすすめのドリル「本物の国語力をつけることばパズル」で”使える語彙”と表現を身につける

小学生の国語の問題集といえば「漢字ドリル」や「長文読解」がメインですが、『本物の国語力をつけることばパズル』は、麻布中学校・高等学校の国語の先生が、自分の言葉で「発信する力」「表現する力」をつけるために作った、ひと味違うドリルです。 […]

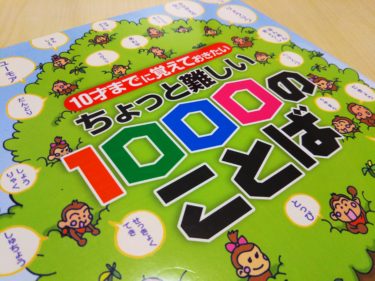

10才までに覚えておきたい ちょっと難しい1000のことば

10才までに覚えておきたいちょっと難しい1000のことば改訂版

言葉は、出会うきっかけがなければ、知らないままで過ぎていってしまいます。

『10才までに覚えておきたい ちょっと難しい1000のことば』は、上でご紹介した『本物の国語力をつけことばパズル』とは違い、子どもが普通に生活しているだけではおそらく出会わないであろう沢山の言葉と出会う、“きっかけ“のひとつとなる問題集。

ふつう小学生が日常会話では使わない“ちょっと難しい言葉“が各ページに5つ載っています。

問題は、言葉の意味を選択肢から選んで線で結ぶものと、その言葉を使って例文を作る記述問題の2種。

*関連記事:普段の生活では使わない言葉だからこそ意味がある。「10才までに覚えておきたい ちょっと難しい1000のことば」

『10才までに覚えておきたい ちょっと難しい1000の言葉』は、タイトルどおり“ちょっと難しい言葉“を覚えることを目的としたドリル。 10才までに覚えておきたいちょっと難しい1000のことば改訂版 「お子さまの能力を早い段階から[…]

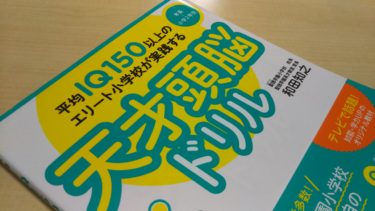

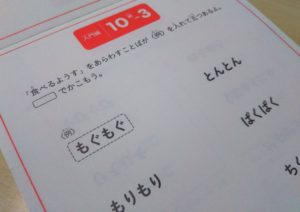

平均IQ 150以上のエリート小学校が実践する天才頭脳ドリル

平均IQ150以上のエリート小学校が実践する天才頭脳ドリル 入門編

ギルフォード理論に基づいた独自の知能教育を行い、児童の平均知能指数(IQ )が150~170に達することで有名な、聖徳学園小学校。

この聖徳学園小学校の子どもたちが授業で実践する教材を一般家庭むけに出版したのが、『平均IQ 150以上のエリート小学校が実践する天才頭脳ドリル』です。

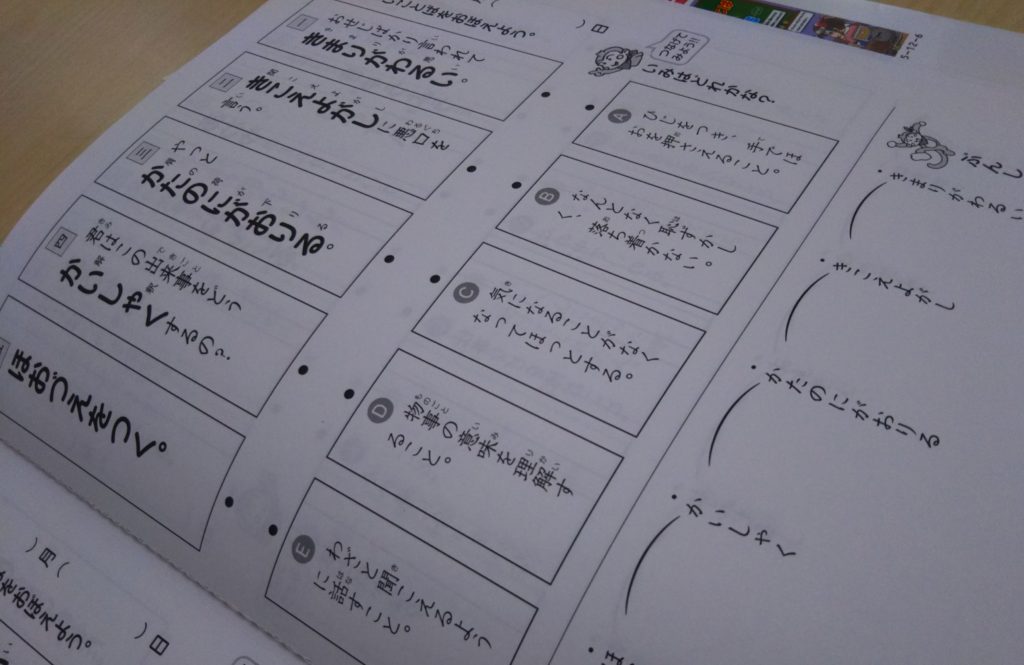

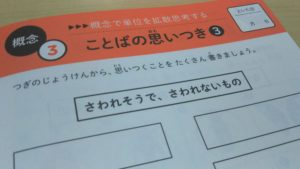

こちらのドリルでは、ギルフォード博士の理論に基づき、知能の「領域」である図形・記号・概念・行動の4因子をバランスよく刺激する問題が掲載されています。

このドリルでは“語彙を増やす(インプットする)”ことよりも“頭の中にある言葉をたくさん思い浮かべる(アウトプットする)”ことを主眼に置いた問題がたくさん出題されています。

ある言葉からイメージするものをどんどん思い浮かべる問題や、

次のことばから、思いつくことを たくさん 書きましょう。

通常のしりとりとは違い、「あかちゃん」→「ちいさい」→「むし」など、言葉を意味でつなげていく”連想ゲーム”のような問題など。

いみの しりとりを しましょう。同じことばを つかわないようにしてください。

このドリルでは、「拡散思考」(ひとつの事柄<情報・条件>からいろいろな方向に思いをめぐらせる能力)のトレーニングとなる問題が多く出題されています。

*関連記事:聖徳学園小学校のオリジナル教材『平均IQ150以上のエリート小学校が実践する 天才頭脳ドリル』

聖徳学園小学校をご存じですか? 聖徳学園小学校とは、ギルフォード理論に基づいた独自の知能教育を行い、児童の平均知能指数(IQ )が150~170に達するという、英才児を育てる小学校。 この聖徳学園小学校の子どもたちが授業で実践する教[…]

【作文力をつける】小学校低学年向けおすすめドリル・問題集

しちだ 作文トレーニング

☆七田式(しちだ)教材☆ 作文トレーニング ☆5パターンの取り組みで表現力を高める!☆ ★

小学校低学年のお子さんにとっては、作文の書き方のテクニックを学ぶ前に、まずは「文章を書くことに慣れる」ことが大切。

すなわち、日常的に文章を書く機会を増やすことが大事になります。

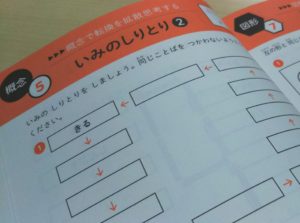

七田の『作文トレーニング』は、小学校低学年のお子さんが、楽しく文章を書くことに慣れるのにピッタリの教材。

プリントの上半分がイラスト、下半分が原稿用紙(6×10マス)になっていて、上のイラストを題材にした作文を下のマスに書く、というスタイル。

イラストのパターンは、以下の5つがかわるがわる出題されます。

・ストーリー作文

・ピックアップ作文

・前後作文

・なりきり作文

・単語イメージ作文

例えば『前後作文』では、ある場面の絵を見て「その後にどうなるのか?」または「その前に何があったのか?(どうして今こうなっているのか?)」を想像して作文を書きます。

ひだりの えの あと、どうなったでしょう。そうぞうして かきましょう。

また『単語イメージ作文』では、4つの決められた単語を使用して、文を書かせます。

したの 4つの ことばを つかって、ぶんを かきましょう。

日常的に文章を書く機会を増やすには「日記」を書くという方法もありますが、毎日そうそう書くネタがなくて続かない・・・という場合は、子どもが文章を書く題材として、楽しくイメージを膨らませられるテーマを、飽きのこないようにかわるがわる提示してくれるこちらの教材がオススメです。

*関連記事:七田の『作文トレーニング』は、“とにかく書いてみる”ことで文章力を身につけるのに良い。

作文が上手に書けるようになるためには、 ・豊富な語彙や表現力 ・正しい文法の知識 ・作文の“型”を身につける ・テーマから発想を膨らませる力 などのスキルが必要になりますが、小学校低学年のお子さんにとっ[…]

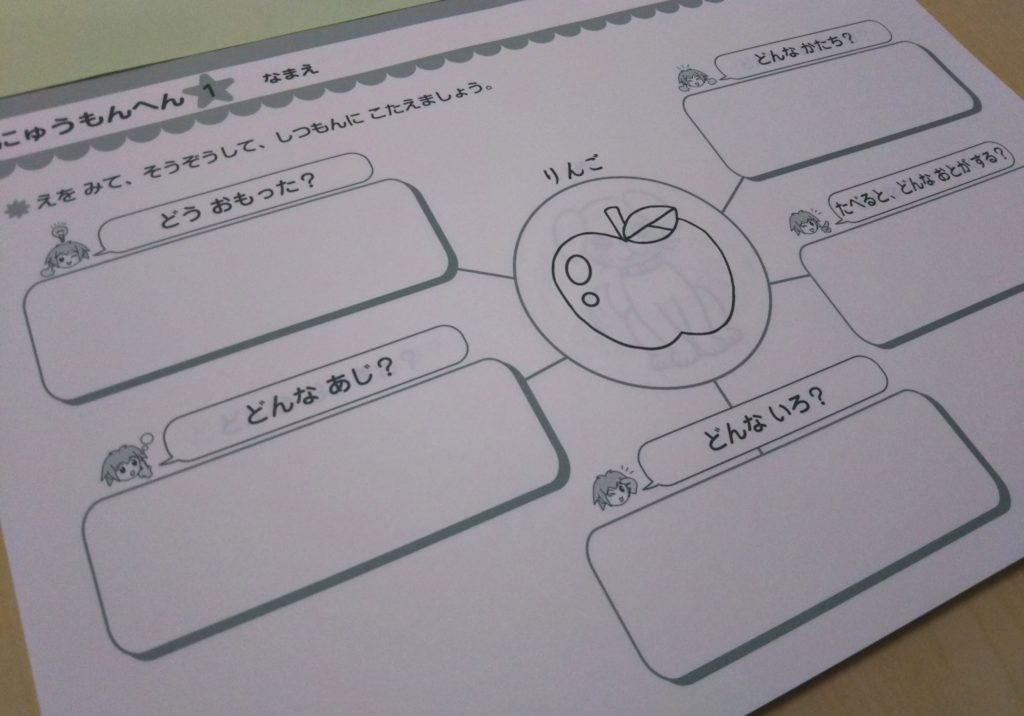

ダ・ヴィンチ・マップさくぶんプリント

☆七田式(しちだ)教材☆ ダ・ヴィンチ・マップさくぶんプリント☆★

小学生のお子さんが作文が苦手な理由の多くは「書くことがない」「何を書いたらいいかわからない」というもの。

「作文に何を書いたらいいかわからない」というお子さんにご紹介したいのが、七田の『ダ・ヴィンチ・マップ さくぶんプリント』です。

作文を書くときに、文章テクニックうんぬんよりも大事なのは

・テーマ決め・・・何を書くかを決めること

・材料あつめ・・・具体的な、書く内容を集める

この2つ。

『ダ・ヴィンチ・マップ さくぶんプリント』では、「ダ・ヴィンチ・マップ」すなわち「マインドマップ」を使って、1つのテーマからイメージをどんどん広げて、たくさんのことを思い浮かべるトレーニングを行います。

1つのテーマからたくさんのことを思い浮かべる力=発想力をつけることで、作文を書くための材料あつめがうまくできるようになることが目的です。

以下の3つのステップで、作文を書いていきます。

②マップに書いた項目を、短い文章で「作文取材用紙」にまとめる

③まとめた短文をつなぎ合わせて「作文用紙」にまとめる

教材は「入門編・初級編」「中級編」「上級編」「達人編」の4巻に分かれていて、段階を追ってこの手法を習得できるようになっています。

「作文に書くことがない」「何を書いたらいいかわからない」というお子さんは、『ダ・ヴィンチ・マップ』を活用して右脳のイメージ力を鍛えてみるのも有効です。

*関連記事:作文が苦手な小学生の「何を書けばいいかわからない」を解消!七田『ダ・ヴィンチ・マップさくぶんプリント』。

「作文が苦手」という小学生のお子さんは多いと思いますが・・・ 作文が苦手な理由の多くは「書くことがない」「何を書いたらいいかわからない」というものではないでしょうか? 「作文に何を書いたらいいかわからない」というお子さんにご紹介[…]

最後に

今後ますます求められる「国語力」を身につけるには、親子の会話を大切にしたり、本や新聞など活字を読む習慣をつける等、普段の生活の中で意識できることもたくさんあります。

そういった普段からの行動に加えて、ぜひ「国語力」を伸ばすドリル・問題集を学習に取り入れてみてくださいね。

なお、小学校低学年の「算数的思考力」を伸ばすおススメのドリル・問題集は、こちらの記事でご紹介しています>>>関連記事:小学校低学年の算数:思考力系おすすめドリル・問題集まとめ

算数のドリル・問題集というと、いわゆる計算ドリルのようなものをイメージされる方も多いかと思いますが・・・ ひとくちに算数の力と言っても、その中身はさまざま。 算数で求められる力のうち、何を伸ばしたいかによっても取り組む内容は違ってき[…]