AERA with Kids(アエラウィズキッズ)2019年夏号の記事『算数教育のプロ4人が試した 思考系算数教材 最強!アイテム』で、“算数のプロ”である4人の先生方がお話されているとおり、”算数力”を伸ばすには「実際に手を動かす」「試行錯誤の末の成功体験」「知識と経験の積み重ね」「ゲームで思考力をやしなう」といったことがポイントになります。

(関連記事:算数教育のプロ4人が語る“算数力”を伸ばすコツ、小学校低学年までのお子さんの参考にしたいポイントは)

AERA with Kids (アエラ ウィズ キッズ) 2019年 夏号

私の教室の小学生クラス(1~3年生)でも、これらのポイントを踏まえた教材を取り入れていますが、今回の記事では、その中から積み木・パズル・ゲームの教材をご紹介します。

小学生クラスで取り入れている、思考力を伸ばす算数教材をご紹介します。

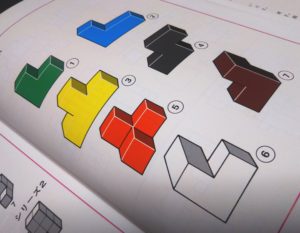

ニキーチンみんなの積み木

今回のアエラウィズキッズの記事でも紹介されていた『ニキーチンの知育遊び』は、ロシアの教育学者ニキーチンによる知育遊びのバイブル。

知育の考え方や知育玩具の作り方が書かれていて、そのうちのいくつかは商品として販売もされています。

アエラウィズキッズの記事では『ニキーチン積み木 模様づくり』が紹介されていましたが・・・・・

私がレッスンで取り入れているのは『ニキーチンみんなの積み木』。

『ニキーチンみんなの積み木』は、7種のピースを組み合わせて、見本通りの形を作る立体図形パズル。

それぞれのピースは立方体を3個~4個くっつけた形になっています。

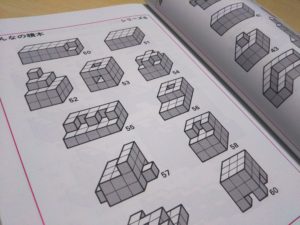

本来のお手本はこのようにモノクロになっていてかなり難しいので・・・

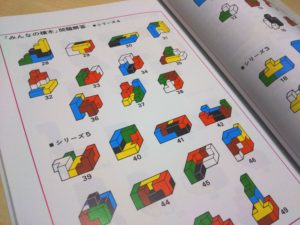

はじめはカラーで。

と言ってもこちらはそもそもカラーの見本ではなく、モノクロのお手本の解答。

解答を見ながらなんて簡単すぎ!?と思えますが、平面図では見えない部分もあるので、そこを想像しながらどんな向きにピースを置けばよいのかを考えて構成するのが、小学校低学年の子どもには難しい課題に。

お手本はぜんぶで70問あり、カラーを見て70問すべて作れたら次はモノクロ見本に取り組みます。(何色の積み木を使うかだけを指定してあげます)。

モノクロの場合は大人でもかなり難しいくらいのレベルですが、ひたすら手を動かしてお手本の形に近づけていきます。

この取組は、継続して取り組むことで図形センスをやしなうことはもちろんですが・・・

あえて難易度の高い課題にチャレンジすることで、とにかく『考える時は手を動かす』を意識し、むずかしくても粘り強く試行錯誤する姿勢を身につけることを目的としてレッスンに取り入れています。

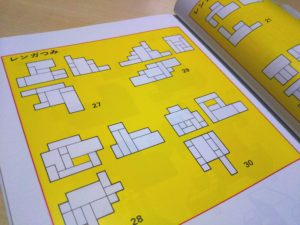

ニキーチン レンガつみ

みんなの積み木と同じく『ニキーチンの知育遊び』に掲載されている「レンガつみ」。

レンガ状の積み木(三辺の長さの比が1:2:4になっているもの)8個を使用し、図面の通りに積み木を積んでいきます。

図面はこのように・・・

ある形を正面・真上・真横の3方向から見た時の図(正面図・平面図・側面図)。

すなわち、ものをつくる為に必要な“設計図”になっているのです。

何かをつくる時には、正面からだけでなく横からも真上からも見て全体像を捉えなくてはなりません。

立体図形を多方向から捉える力をやしなう取組です。

なおレンガ積み木はデュシマ社のレンガ積み木が定番ですが、

Dusyma(デュシマ社)・ドイツ ウール・レンガ積木 ベーシック白木

けっこうなお値段しますので・・・。

私は、メルカリでお値打ちに手に入れました!

青森ひばのレンガ積み木(2×4×8cm)15ピースで1200円でした。

ナインブレイク

なんと、平成27年度より学校図書版の小学校2年生の算数の教科書にも採択されているゲームです。

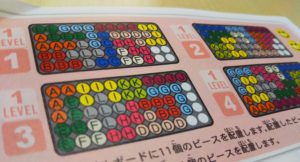

4×4または6×6のマスを使用し、相手のコマを自分のコマ2枚ではさんだら、裏返して自分のコマにできます。

最後にコマの数が多いほうが勝ち、というゲームです。

そもそもオセロゲーム自体が、何手も先を読んでゲームを進めることで思考力をやしなってくれる遊びですが、『ナインブレイク』はコマに数字が書かれています(4×4マスの場合は1~4、6×6マスの場合は1~6)。

挟んだコマの数字の合計が、挟まれたコマの数字の合計よりも大きい場合は裏返せますが、小さければ裏返せません。

すなわち、オセロゲームをとおして1ケタ同士の足し算をくりかえし行い、計算力をやしなうこともできるのです。

ロンポス101

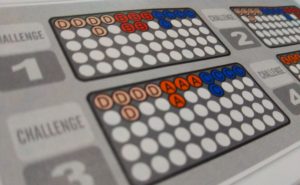

『ロンポス』は、球状のパーツがくっついてできた、色・形が異なる12種類のピースを穴にはめ込み、全部の穴をピッタリ埋めるパズル。

同じロンポスの中でもいくつか種類がありますが、こちらの『ロンポス101』はもっともスタンダードなタイプ。

問題は全部で101問(平面76問、立体25問)の問題が掲載されていて、難易度は12段階。

いちばん簡単なレベル1では、置き方が示されていないパーツが1つのみですが・・・

レベルが1段階上がるごとに置き方が示されていないパーツが1つずつ増えていき、レベル6になるとかなり難易度が高くなります。

「チャレンジ」だとこんな感じに・・・。

立体のピラミッドも作ります。

このパズルの良いところは、解き方のコツ云々よりも、とにかく「あーでもない、こーでもない」とひたすら手を動かして解くことが求められるところ。

何度もチャレンジしていくうちに、「このパーツはここに入りそう」などが感覚的につかめてくるようにはなりますが、そこに至る以前に「理屈よりも手を動かす」が重要になってきます。

粘り強く試行錯誤する力や、ひたすらパズルに没頭する集中力が身につく教材です。

![]()

チョコレート・フィックス

もともと、小学生コースで算数的思考力をやしなうために使用していた教材が、この「鍛脳ナンプレパズル」。

「鍛脳ナンプレパズル」が廃盤となり手に入りにくくなったこともあって、似たようなものを探して取り入れた「チョコレート・フィックス」。

シンクファン (ThinkFun) チョコレート・フィックス (Chocolate Fix)

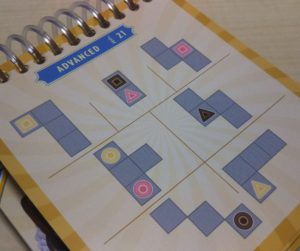

使うのは3種の形×3色、計9個のチョコレート型のピースと、チョコレートを並べるトレイ。

付属のチャレンジカードには問題が40問。

チョコレートの位置を示すヒントをもとに、全ての条件に矛盾しないようチョコレートを並べていきます(それぞれの問題で解答は必ず一つだけになります)。

ヒントのとおりに置ける箇所が複数パターンある場合は、他のヒントも掛け合わせて、すべてヒントの条件が揃う配置を見つけ出さなくてはなりません。

問題の難易度のレベルが上がるほど、位置を特定するために掛け合わせなくてはならない情報が多くなっていきます。

この「いくつかの情報をもとに、筋道立ててひとつの答えを導きだす」プロセスが、論理的思考力をやしなってくれるのです。

![]()

アルゴ ベーシック

アエラウィズキッズの記事でも紹介されていた、『頭のよくなるゲーム アルゴ ベーシック』は、ご存知の方も多いと思います。

伏せられている相手のカードの数字を、自分の手持ちのカードの数字や、ゲームを進めるうちにわかってくる相手のカードの数字をもとに推理するゲームです。

相手が自分の数字を当てる時に言った数字等もヒントにしながら当てていくため、相手や自分が言ったことをおぼえる記憶力や、それらの情報をもとに論理的に考える思考力が育ちます。

教室では「レッスン後のお楽しみ」としてアルゴを取り入れていますが、中でも、はじめてアルゴに取り組むお子さんにはこちらの商品、『はじめてのアルゴ』を使用。

アルゴとの違いは、使う数字がアルゴは0〜11なのに対し、『はじめてのアルゴ』は1〜10と少ないので、その分難易度が低くなります。

また、数字の札がカードではなくプラスチック製のブロックになっていて立てて置けます。

アルゴの場合はカードを伏せて置くので、自分の手持ちの数字を覚えておく必要がありますが、『はじめてのアルゴ』では数字が自分で見えるので覚えておく必要がないところも入門編としてはおすすめのポイントです。

![]()

最後に

小学生になると、今まで具体物を用いて考えていたところを紙と鉛筆に持ち替え、徐々に、頭の中だけで考えることを求められるようになってきますが・・・

低学年のうちは、まだまだ積み木やパズルなどの具体物を実際に動かしてみる経験が必要な時期。

たくさんの図形的刺激に触れて「図形センス」を身につけたり、試行錯誤を繰り返すことでコツをつかみ、最終的にうまくできた!という成功体験をたくさん積ませてあげたいものです。

AERA with Kids(アエラウィズキッズ)2019年夏号の記事「算数教育のプロ4人が試した 思考系算数教材 最強!アイテム」を読みました。 AERA with Kids (アエラ ウィズ キッズ) 2019年 夏号 [雑誌[…]