計算を徹底的に反復し計算力をアップさせる『百ます計算』。

私の教室でも小学生クラスで取り入れています。

しかしながら『百ます計算』の”本当の効果”は、計算が早くできるようになることだけではありません。

百ます計算の”本当の効果”を踏まえて家庭学習に取り入れることで、学習の効果をぐっとアップさせることも可能です。

計算のスピードアップだけじゃない!『百ます計算』本当の効果

①「計算力」をツールにして“考える力”を伸ばす

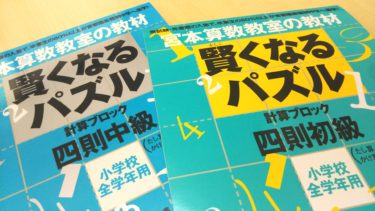

教室で取り入れている「思考系」算数の教材では、計算が”考える材料”となっているものが多くあります。

例えば、

『たし算パズルA 初級編』

強育パズル18 たし算パズル 初級編 【小学校全学年用 算数】 (考える力を育てる)

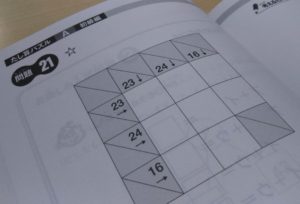

マスの中に1~9までの数字を入れます。

→または↓からつづくマスの数の和が、数字と等しくなるようにします。

ひと続きのマスの中に同じ数を入れてはいけません。

この問題の場合、”足して〇になる数”の組み合わせを用いてパズルを完成させます。

すなわち”計算”が考えるためのツールとなっていますので、計算ができないと問題が解けない、つまり考えることができなくなってしまいます。

この問題で伸ばしたい力は、パズルをとおして筋道立てて答えを導き出していく論理的思考力。

しかし問題を解く過程で計算に時間がかかりすぎて途中で解くのがイヤになってしまったり、計算まちがいをしてしまうことでなかなか答えにたどり着けなかったり・・・

それでは”考える力を伸ばす”という本来の目的を達成することができません。

そのような状態にならないために、計算力をアップすることがゴールではなく、その先にある「考える力」を伸ばすために取り組むのが『百ます計算』の役割となっています。

ですので、百ます計算では問題のレベルをどんどん上げていく必要はありません。

教室で使用している陰山メソッドの『徹底反復 百ます計算』は、取り組む問題の難易度がどんどん上がっていくのではなく、同じ問題が2週間ぶん続きます。

日々タイムを図って同じ問題に取り組み、タイムを縮めることを目指していく教材です。

むずかしい計算ができるようになることではなく、基本的な1ケタ・2ケタの計算のスピードと正確性を上げていくのが目的となっています。

陰山英男の徹底反復 プレ百ます計算 (教育技術MOOK 陰山メソッド)

関連記事:藤井聡太四段が幼少期に使っていたドリル『賢くなるパズル』、ウチの教室でも使ってます!

以前、大阪・梅田の大型書店をぶらぶらしていたら・・・ こんなPOPに目をうばわれました。 あの羽生善治三冠に勝った中三の天才プロ騎士 藤井聡太四段(14)が小学生のときに使っていたドリルがこれだ❗ […]

②学習前や学習の途中で「集中力」を一気に高める

ごく簡単な計算問題を反復するのが百ます計算。

百ます計算を提唱した陰山英男先生が「百ます計算の本当の効果はこれ」と述べているのが、”集中力”を高めることです。

百マス計算で前回よりもタイムを縮めようとすることで、集中力が一気に高いレベルまで跳ね上がります。

それを繰り返すことでどんどん集中力がつき、その集中力が他の勉強をするときにまで波及していくのです。

教室ではレッスン冒頭に、一気に集中力を高めてアタマをレッスンモードに切り替えめるために「音読」などを取り入れたり、要所要所で『百ます計算』など短時間(数分)でできる取組を差しはさんで、90分のレッスンの中で集中を途切れさせないようにしています。

ご家庭でも、ついついダラダラしてなかなか勉強に取りかかれない・・・という場合に、学習の冒頭に行うことで頭を勉強モードに切り替えグッと集中を高めたり、時間をかけてじっくり考える思考力系の問題の後、脳のちがう部分を使ってリフレッシュさせてくれる『百ます計算』は効果的です。

大事なのは”短時間でグッと集中する”ということなので、百ます計算以外では音読や以下のような教材も、学習の冒頭に行う「勉強スイッチ」として活用できます。

『右脳をきたえる!ひらめきドリル』

☆七田式(しちだ)プリント教材☆右脳をきたえる!ひらめきドリル☆★

関連記事:勉強の効率を上げるために。小学生の『勉強スイッチ』をオンにするおすすめの教材3つ

勉強は、最初の取りかかりが最も集中するのが難しいと言われています。 やらなくてはいけないとわかっていても、どうしてもグズグズして勉強を始められなかったり、机の上にノートやテキストを広げてはみるもののダラダラして集中できなかったり。 […]

最後に

上にあげた以外にも、簡単な問題をスピーディーにこなすことで「自分はできる!」という自信をつけることができるのも『百ます計算』の効果。

自信をつける→やる気になる→もっと勉強をがんばる→もっとできるようになる→さらに自信をつける、という好循環のサイクルを作りだすことが、小学生、特に低学年のお子さんにとっては重要になります。